最近モバイルバッテリーの発火事件起きていますよね。新幹線で煙が出た、電車で発火、なんてニュースを見ると自分のやつは大丈夫かな?と、ふと心配になりませんか?

実は私も、今使っているモバイルバッテリーが過剰に熱くなった経験があるので心配になり、モバイルバッテリーが発火する原因や、安全な製品の選び方、そして正しい使い方を調べてみました。

「え、熱い…」私のモバイルバッテリーも発火寸前だったかも

ある日の夜、いつものようにスマートフォンの充電をしようと、モバイルバッテリーをコンセントにつなぎました。しばらくして、ふとバッテリー本体に触れてみると、え、熱っ!

いつも多少は温かくなるのですが、その日は明らかに様子が違いました。触っていられないくらいの熱さで慌ててコンセントを抜きましたが、しばらく熱は引きませんでした。幸い、火が出たり煙が出たりすることはありませんでしたが、もしかしたら、これって発火寸前だったんじゃ…と考えると怖くなりました。

最近、モバイルバッテリーが燃えたなんて話をニュースやSNSで見かけますが、そんなに頻繁に起きていることなのでしょうか。調べてみました。

実際に起きている事故の件数【NITEのデータより】

製品事故の情報を収集・分析しているNITE(製品評価技術基盤機構)の発表によると、モバイルバッテリーの事故は決して珍しいものではありませんでした。

2019年度から2023年度までの5年間にNITEに通知された製品事故情報のうち、モバイルバッテリーの事故は487件にものぼります。この数字は、リチウムイオン電池を搭載した製品全体(ノートパソコンやスマホなど)の中でも、最も多い件数です。

しかも、その多くが火災を伴う事故。決して他人事ではないことが、この数字からもわかります。これらの事件で問題となった製品のメーカーは、残念ながら公表されていないケースが多いです。しかし、リコール対象製品であったという事実から、製品そのものに何らかの不具合があった可能性が高いと考えられます。

私のバッテリーは大丈夫?危険なサインを見逃さないで

お使いのモバイルバッテリーに、こんな症状は出ていませんか?買い替えを検討すべきサインについて調べてみました!

こんな症状は要注意!買い替えを検討すべきサイン

以下の症状が一つでも見られたら、買い替えを検討してください。

- 本体がパンパンに膨らんでいる

- 充電中に、異常な熱さになる

- 充電しても、すぐに残量がなくなってしまう

- 充電にものすごく時間がかかるようになった

- 本体から異臭(焦げ臭いなど)がする

- 落としたりぶつけたりして、本体が変形・破損している

特に「膨張」は、内部でガスが発生している非常に危険な状態です。いつ発火してもおかしくないので、絶対に使用しないでください。

充電中に熱くなるのは普通?危険な熱さとの見分け方

充電中、モバイルバッテリーが多少温かくなるのは正常な反応です。しかし、「触っていられないほど熱い」「カイロよりも熱い」と感じる場合は異常な発熱の可能性があります。

一つの目安として、「人肌より少し温かい」程度ならセーフ、「熱くて持っていられない」と感じたらアウトのようです。私のバッテリーも買い替えが必要ですね。

【本題】安全なモバイルバッテリーの選び方を紹介します

では、これからモバイルバッテリーを買う、あるいは買い替える際に、どんな点に注意すれば良いのでしょうか。私が調べた中で「これは絶対に外せない!」というポイントを紹介します。

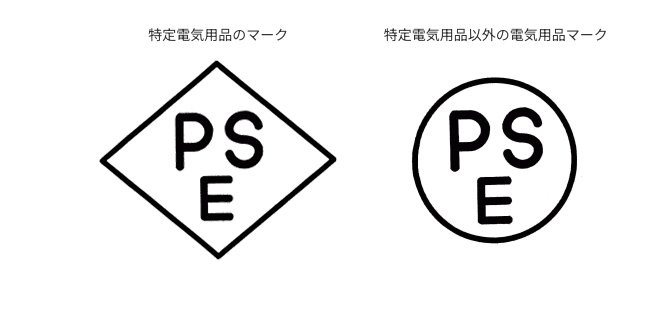

最低限の安全基準「PSEマーク」は必ずチェック

まず、絶対に確認してほしいのが「PSEマーク」です。

これは、日本の「電気用品安全法」で定められた安全基準を満たしていることを示すマークです。2019年2月1日以降、このPSEマークがないモバイルバッテリーは国内での製造・輸入・販売が禁止されています。

つまり、PSEマークは「国が定めた最低限の安全基準はクリアしていますよ」という証。このマークがない製品は、論外と考えてください。通常、製品本体やパッケージに記載されています。

「中国製は危険」は本当?PSEマークがあれば大丈夫?

「中国製=危険」というイメージを持つ人もいるかもしれません。確かに、発火事故を起こした製品の中には安価な海外製のものも含まれています。

しかし、現在日本で正規に販売されているモバイルバッテリーの多くは中国で製造されています。大切なのは「どこで作られたか」よりも「日本の安全基準(PSE)をクリアしているか」です。

信頼できる大手メーカーを選ぶのが一番の近道

PSEマークは最低限の基準。さらに安心を求めるなら、やはり実績のある大手メーカーの製品を選ぶのが一番です。

大手メーカーは、PSEマークの基準に加えて、独自の厳しい安全基準を設けていることが多いです。

- 過充電防止機能:満充電になったら自動で給電をストップ

- 過放電防止機能:バッテリーの劣化を防ぐ

- ショート時保護機能:万が一ショートしても出力を停止

- 温度検知機能:異常な発熱を検知して停止

これらの多重保護システムが、万が一の事故を防いでくれます。少し値段は高くなるかもしれませんが、安全をお金で買うと考えれば、決して高くはないですね。

私は買い替えの選択肢としてAnker(アンカー)かエレコムを検討しています。

モバイルバッテリーの安全な使い方

安全な製品を選んでも、使い方や保管方法を間違えると危険です。以下の点にも気をつけましょう。

充電しながらスマホを使う「ながら充電」はなぜダメ?

モバイルバッテリーでスマホを充電しながら、ゲームや動画視聴をする「ながら充電」。ついついやってしまいがちですが、これはバッテリーにとって大きな負担になります。

- スマホ本体とモバイルバッテリーの両方が発熱しやすくなる

- バッテリーの劣化を早める原因になる

二重の負荷がかかり、異常発熱のリスクが高まります。充電中はなるべくスマホの操作を控えるのが賢明だそうです。

まとめ:正しい知識で、モバイルバッテリーと安全に付き合おう

今回は、私のヒヤッとした体験をきっかけに、モバイルバッテリーの安全性について掘り下げてみました。

- モバイルバッテリーの発火事故は、実際に多発している

- 原因は「製品不良」「誤った使い方」「劣化」の3つ

- 選ぶときは「PSEマーク」と「信頼できるメーカー」をチェック

- 「膨張」や「異常な発熱」は危険のサイン!すぐに使用中止

今や私たちの生活に欠かせないモバイルバッテリー。その便利さの裏には、危険も潜んでいることを忘れてはいけませんね。買うときに安全なものを選んで、正しく使うようにしたいですね。