「老後2,000万円問題」という言葉が世間を騒がせてから、もう何年も経ちましたね。頭の片隅ではずっと気になっているものの、日々の仕事や生活に追われ、つい後回しにしてしまう老後のお金のこと。

40代独身の私も、まさにそんな一人です。しかし、先日、マイナポータルにログインする機会があり、ついついねんきん定期便をみて現実へと引き戻されました。

この記事では、漠然としたお金の不安を抱える私が、「ねんきん定期便」をきっかけに、自分の未来と向き合うことになった体験を紹介します。

マイナポータルでみたねんきん定期便。

見込額を見て、正直「え、これだけ?」と感じたリアルな気持ち

ページをめくり、目に飛び込んできた「老齢年金の見込額」。そこに書かれていた数字を見て、思わず声が漏れました。

「え、これだけ…?」

もちろん、年金だけで悠々自適な生活が送れるなんて夢は見ていませんでした。けれども、実際に具体的な月額を突きつけられると、がっかり。

焦りと不安で、その夜はなかなか寝付けませんでした。でも、これは、そろそろ本気で考えた方がいいよというお知らせだったのかも。

でも、確かこのねんきん定期便、前は書類できていなかった?と気になって調べてみました。

ねんきん定期便はいつ頃届く?届く日とその仕組みを解説

やはり「ねんきん定期便」は、紙版と電子版があるそうです。

電子版は私のようにいつでもマイナポータルから閲覧することができます。

では紙版はいつ頃届くのでしょうか?

届くのは「誕生日」がある月が基本!その仕組みとは

「ねんきん定期便」は、国民年金や厚生年金に加入しているすべての人に、毎年1回、日本年金機構から送られてきます。

届く時期は、原則として自分の誕生月です。例えば8月生まれなら8月に届く、というイメージですね。こ

ハガキ?封書?年齢によって違う「ねんきん定期便」のカタチ

「ねんきん定期便」には、実は2つの形式があり、節目の年に届くものは内容がより詳しくなっているそうです。

ちなみに電子版では節目に届く内容のものが閲覧できます。

| 年齢 | 形式 | 記載内容のポイント |

| 35歳、45歳、59歳 | 封書 | これまでの全期間の年金記録情報が一覧でわかる |

| 上記以外の年 | ハガキ | 直近1年間の年金記録情報が中心 |

怖がらずに中身を見てみよう!チェックすべき3つのポイント

封筒やハガキを開くのは少し勇気がいるかもしれませんが見るべきポイントは大きく2つです。

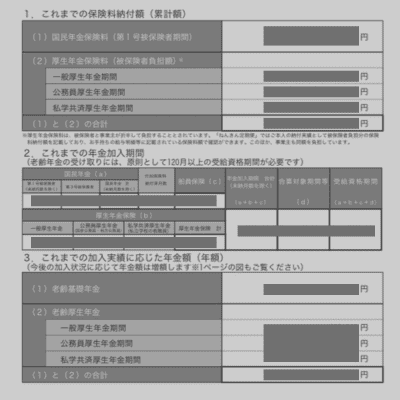

①これまでの加入期間と納付額はいくら?

まずは、これまでに自分がどれくらいの期間、保険料を納めてきたかを確認します。老齢基礎年金(国民年金)を受け取るためには、原則として保険料を納めた期間が10年以上必要です。

②将来もらえる年金の見込額(月額)

ここが一番気になるところですよね。記載されている見込額は、「これまでの加入実績に基づいて、65歳から受け取れる年金額」です。

この金額は、あくまで「現時点」での見込みです。今後の働き方や収入、国の制度変更によって変動します。特に40代の私たちにとっては、これから先の加入期間の方が長い場合も多いはず。まずは自分がもらえる金額を把握して、今後の不足分を何でどう貯めるのかの計画を立てることが重要です。に変わっていきます。

40代独身の私が、今から本当にやるべきこと

ねんきん定期便で現実を直視した私。ここからが本番です。

年金だけで足りる?総務省の家計調査データから見る「おひとりさま」の生活費

まず、老後の生活に一体いくらかかるのかを知る必要があります。総務省の「家計調査報告(2023年)」によると、65歳以上の単身無職世帯の消費支出は、月平均で約15.5万円です。

<65歳以上・単身無職世帯の支出内訳(月平均)>

| 項目 | 金額 |

| 食料 | 39,099円 |

| 住居 | 13,061円 |

| 光熱・水道 | 14,992円 |

| 家具・家事用品 | 6,561円 |

| 被服及び履物 | 3,382円 |

| 保健医療 | 8,639円 |

| 交通・通信 | 14,755円 |

| 教養娯楽 | 14,942円 |

| その他の消費支出 | 39,812円 |

| 合計 | 155,243円 |

※出典:総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)2023年(令和5年)平均結果の概要」。住居費が低いのは持ち家率が高いため、賃貸の場合はさらに上乗せが必要です。

私の年金見込額とこの支出額を比べると、やはり赤字です。この「差額」が、これから準備しなければいけない金額の目安になります。しかも、住宅費は賃貸の場合は上記の金額では無理です。他を削るとしても、もう少し余裕を持っておきたいですね。

漠然とした不安を「具体的な数字」に変える第一歩

老後が不安という漠然とした感情を、「毎月あと3万円必要」「90歳まで生きるとすると、3万円 × 12ヶ月 × 25年で、合計900万円足りない」というように、具体的な数字に落とし込むこと。

これが、最も重要な第一歩だと感じています。ゴールが見えれば、そこまでの道のりを計画することができます。

NISAやiDeCoでいくら運用するのか、しっかりとシミュレーションしたいですね。

まとめ:まずはねんきん定期便を見てみましょう

毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」。それは、ただの通知書ではありません。漠然とした不安を具体的な計画に変えるきっかけになります。

ぜひマイナポータルで自分のねんきんがいくらもらえるかを調べてみて、少しずつ準備を始めていきたいものですね。